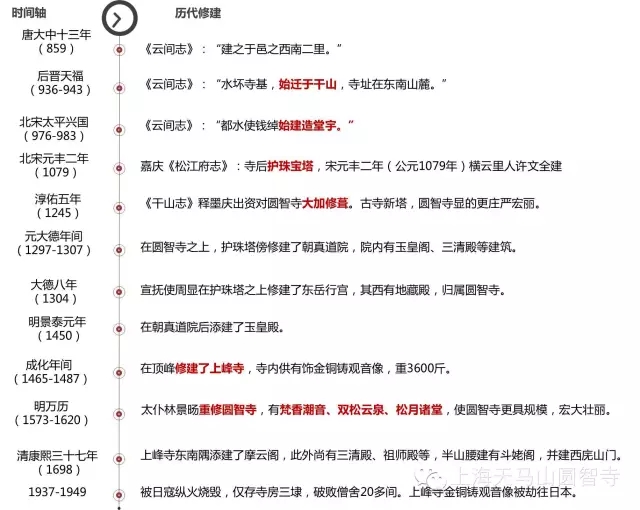

天马山上最著名的寺庙为宋代所建圆智寺,随多次扩建,圆智寺规模日趋宏大,包括了护珠塔、中锋寺、上峰寺等。但后被日寇烧毁,至今只有宋代石制护珠塔留存。

护珠塔

护珠塔位于天马山中峰之右,砖木结构,七层八角形,残高19米。嘉庆《松江府志》七十五卷寺观:“寺后护珠宝塔,宋元丰二年(公元1079年)横云里人许文全建”。清人诸嗣郢的《明斋小识》记:乾隆五十三年,寺里演戏祭神,燃放爆竹,烧去塔心木及扶梯、楼板等,塔梯、腰檐、平座也都毁坏,仅剩砖砌塔身。后有人在砖缝中发现元丰钱币,遂拆砖觅宝,塔倾斜日趋严重。每当东方破晓或日落西山时分,如阳光穿破带有水气的云层,就会在塔身周围形成一个七彩光环。《修宝光塔疏》:“或现两塔,或现三塔,或旁翼小塔,种种映发于烟霭中。

圆智寺

《云间志》(宋绍熙四年)华亭县46家佛庵,如今仅剩6处:静安寺、龙华寺、七宝寺、圆智寺护珠塔、兴圣寺方塔(全国文保)、普照寺古秀道塔(松江文保)。

《嘉庆府志》记载:圆智教寺,寺内有多处僧舍楼阁,如紫凝山房、竹虚山房、八峰竹楼、慧修阁、梵音堂、潮音堂等。寺前东南隅旧有砖塔一座,名中阳塔。护珠塔(斜塔)、上峰寺。天马山南高峰,明成化年间建,内供铜铸饰金观音像。摩云阁、三清殿、祖师殿、中峰寺、斗姥阁、朝真道院、玉皇阁、三清殿、玉皇殿、东岳行宫。

中阳塔《干山志》卷十古迹:“圆智寺二门内,左砖塔四级高可三寻,宋元丰时,横云山人许令字文全建,…,宝光塔在干山之半,高七级,登览者极江海之观”。

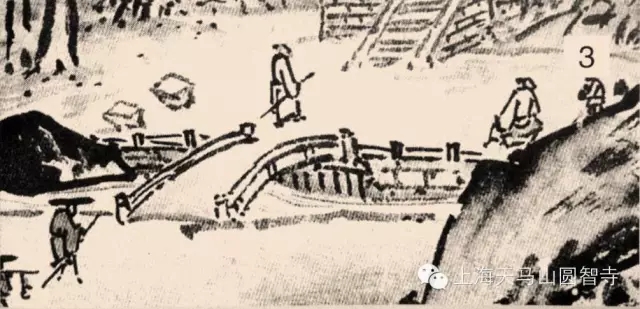

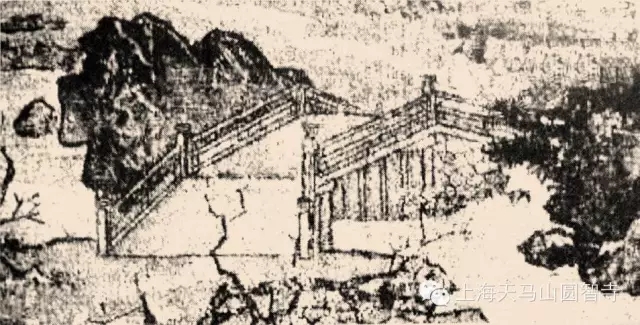

圆智桥

在圆智寺前,有座圆智桥。据《顾志》记载:洪武二十五年里人周会云建。据《娄县志》:乾隆三十年周忠、忠熺,修寺旁东西两石桥,东名履坦,西名万寿,同时建。

如今只能通过残存的桥头石基隐约想象当时的场景,不过我们还是能够从宋画中找出宋代石桥的形制。宋画中石桥多在私宅、寺院等处的门前或园中小溪浅流上,跨度小,离水面近,用整块石料或多块石料拼接,无台阶,桥柱、桥栏均为石材。

据历史文献记载,松江地区古桥形制大致分为三种类型:单拱石桥、三拱石桥、平板石桥。

松江地区古桥形制调查

西杨家桥——单拱石桥——元间(1271~1294年)

东杨家桥——单拱石桥——元至正间(1341~1368年)

云间第一桥——三拱石桥——建于宋代,名“安就桥”

钱家桥——单拱石桥——明代成化八年(1472年)

白沃庙桥——单拱石桥——建于明代嘉靖年间(1522~1566年)

三里桥——单拱石桥——建于明代

永济桥——单拱石桥——建于明代

张泾桥——单拱石桥——建于明代

靖安桥——单拱石桥——建于清代康熙八年(1729年)

永兴桥——三跨平板石桥——建于清代道光四年(1824年)

百岁桥 ——三跨平板石桥——建于清代道光二十年(1840年)

东沧泾桥——单跨平板石桥——建于清代道光年间(1821~1850年)

青龙桥——单跨平板石桥——建于清代咸丰年间(1851~1861年)

大洋泾桥——三跨平板石桥——始建于明代,清代光绪间(1875~1908年)里人重建

资料来源:上海联创都市再生设计研究院